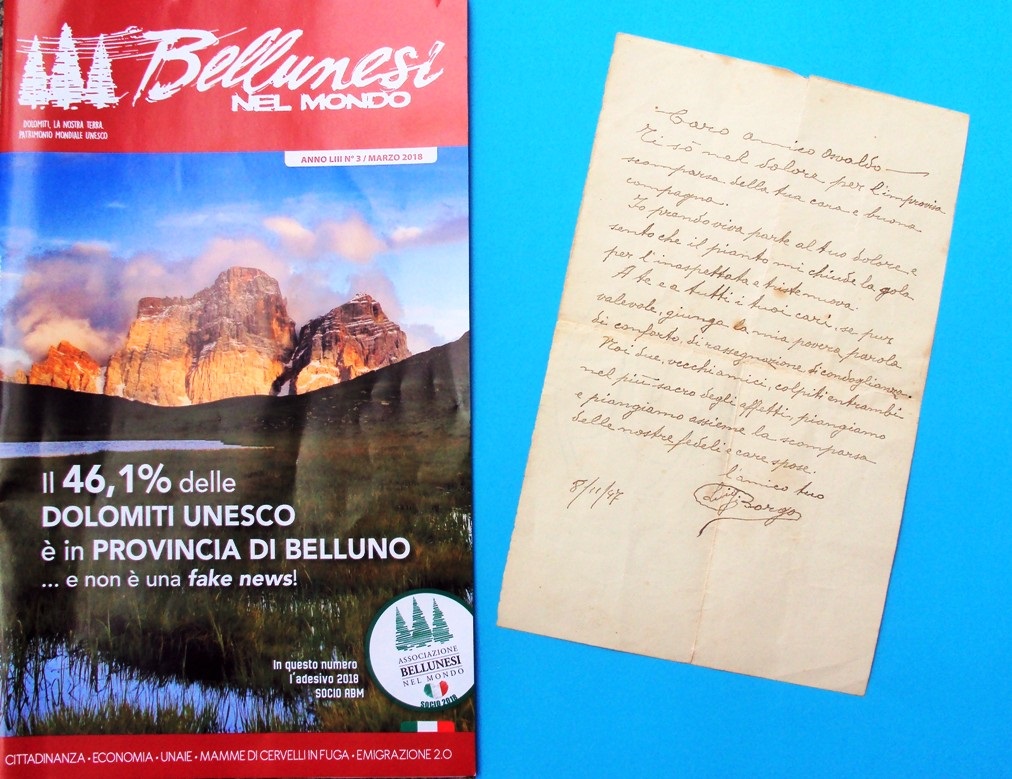

Tempo fa ho ricevuto in dono una vecchia lettera che riposava da molti decenni in un cassetto. Era stata inviata nel 1947, da Venezia alla Valturcana (Alpago), a mio bisnonno Osvaldo Bortoluzzi (1876-1966), nel momento in cui era rimasto vedovo. La lettera, oltre all’aspetto emotivo e personale che mi coinvolge ogni volta che la leggo, mostra anche degli elementi inusuali.

Caro amico Osvaldo,

ti so nel dolore per l’improvvisa scomparsa della tua cara e buona compagna.

Io prendo viva parte al tuo dolore e sento che il pianto mi chiude la gola per l’inaspettata e triste nuova.

A te e a tutti i tuoi cari, se pur valevole, giunga la mia povera parola di conforto, di rassegnazione e di condoglianza.

Noi due, vecchi amici, colpiti entrambi nel più sacro degli affetti, piangiamo e piangiamo assieme la scomparsa delle nostre fedeli e care spose.

L’amico tuo Luigi Borgo, 8 novembre 1947

La prima cosa che ho pensato, leggendola, è che l’emigrazione è anche lasciare la valle montana per andare a vivere a Venezia, e così è stato per Luigi, l’autore della lettera, che in occasione del lutto di Osvaldo, non manca di vergare, con mamo tremante, queste poche e accorate righe all’amico lasciato lassù in montagna. Venezia-Alpago non sembra oggi una distanza impossibile da superare, ma era il 1947, e tutte le distanze nel mondo erano maggiori, e anche le piccole misure non erano facili da colmare e certamente non lo erano per questi due amici settantenni.

Noi siamo abituati a leggere le lettere tenere, accorate e “pratiche” dei nostri familiari che con le loro vicende di vita, viaggio, lavoro e speranza hanno attraversato l’Ottocento e il Novecento portandoci in mondi lontani e gli errori grossolani che troviamo - dalle doppie mancanti o messe nel posto sbagliato, ai termini dialettali “italianizzati” - ci suscitano ilarità, tenerezza e un grande sentimento d’affetto.

Questa lettera però è diversa, perché la semplicità e la profondità delle parole usate - che riguardano il mondo del sentimento e della relazione umana - aprono a un valore letterario e quindi universale.

In particolare nell’ultima frase: innanzitutto c’è quel “noi”, quel saper trasformare il dolore in una terra condivisa, che rende meno soli. E poi quel “piangiamo e piangiamo”; è una ripetizione, la sottolineatura poetica di una condizione del dolore che dura nel tempo e che contrasta con le regole della scrittura insegnata a scuola: in questo caso la ripetizione dà il senso del rinnovarsi quotidiano della sofferenza. Quindi c’è il finale, sorprendente: Luigi nomina le rispettive mogli, dopo decenni di vita, figli e fatica come “care spose” riportando nel dramma del momento, nella tristezza della vecchiaia e della vedovanza, la bellezza della gioventù e della promessa di matrimonio come ultima immagine delle loro compagne e della vita passata insieme.

Io non so che mestiere e cultura avesse Luigi che dall’Alpago era andato a vivere a Venezia, non mi risulta fosse poeta o letterato; e non credo abbia copiato questo testo da qualche libro.

E quindi, per me, questa lettera è qualcosa d’importante, l’idea che la forza del sentimento impressa nella carta possa rimbalzare nel cuore di chiunque legga la lettera, anche oggi, a distanza di settant’anni e in ogni parte del mondo.

Articolo pubblicato sulla rivista Associazione Bellunesi nel Mondo, marzo 2018